2025-09-26 來源:東方教育時報 記者:臧鶯

伸出舌頭,用AI舌像儀拍攝照片,1分鐘即可辨別體質,并為檢測者提供體質類型評估報告以及健康風險預測分析;坐上汽車主駕或副駕駛位,面對車內后視鏡上的傳感器,就能實時監測心率、車內二氧化碳濃度、氧氣濃度、車艙內壓力等數據,并以此為依據,實現車載制氧系統提升車內氧濃度;脊髓損傷患者如何才能重新自主站立行走?植入式腦脊接口通過在大腦與脊髓間搭建“神經橋”,便有機會建立感覺運動信息旁路促進神經環路重塑……9月23日至27日,第25屆中國國際工業博覽會(以下簡稱“工博會”)在國家會展中心(上海)舉行,上海市高校科技發展中心組織舉辦的高校展區在工博會的九大專業展區之一——科技創新展區中精彩亮相,吸引了眾多參觀者的目光。

看風景不曬臉,夏天省電費、冬天不擋暖,無需電源、安裝方便,耐久時間可達30年以上……華東理工大學朱為宏院士團隊研發的“新一代綠色節能光響應變色玻璃”在展區里一經亮相,就備受關注。“這個變色玻璃就是一個光敏產品,會聽從‘光’的指揮進行變色——在紫外光或短波可見光照射下透光率降低、產生顏色變化,光照停止后自動恢復透明。”據朱為宏院士介紹,這是一款集智能、節能、環保于一身的高性能創新產品。作為國內首款光致變色玻璃,它在成本上不僅優于美國同類產品,也顯著低于電致變色技術,極具市場競爭力。值得一提的是,今年初春,西藏定日縣6.8級地震發生后,項目團隊第一時間將自主研發的變色玻璃技術送往海拔4200米的森嘎村。在家園重建中,這些“智慧光盾”經受住了強紫外線、凍土、風沙以及晝夜溫差大的“高原環境極限測試”,讓藏民的高原新家既“住得舒服”,更“住得長久”。

“新一代綠色節能光響應變色玻璃”應用實景案例(學校供圖)

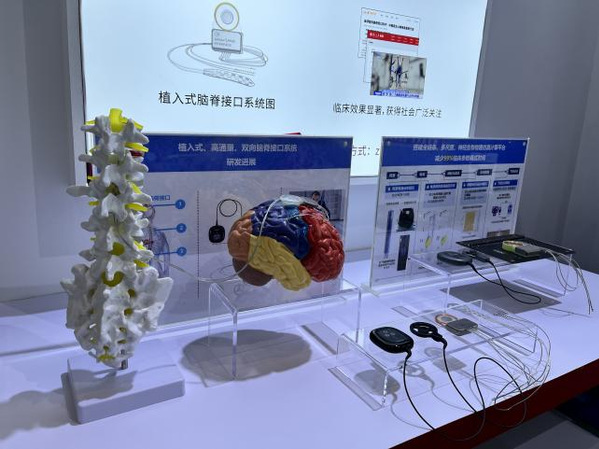

在工博會現場,不少高校推出的展品都與身心健康息息相關。復旦大學加福民科研團隊研發的植入式腦脊接口主要針對的就是失去自主運動能力的脊髓損傷患者。據項目組工程師周志鴻介紹,該技術主要通過神經根重建精準定位——將2個直徑1毫米左右的電極芯片植入運動腦區,通過在大腦與脊髓間搭建“神經橋”,使脊髓損傷患者實現自主控制下肢行走。“該技術已在復旦大學附屬醫院完成臨床驗證,4名完全性脊髓損傷患者重建了下肢運動功能,并首次出現神經自發恢復跡象。這一突破為真正的神經再生提供可能,標志著脊髓損傷治療邁入新階段。”周志鴻說。

植入式腦脊接口

上海交通大學陳江平教授團隊則帶來了全時智能健康座艙系統。在工博會現場,該系統被裝配在一輛紅旗轎車中,觀展者進入車廂后,其心率情況以及車廂內的氧氣濃度、二氧化碳濃度、車艙內壓力等數據,都會顯示在屏幕上。據研發工程師、上海交大研三學生趙千祥介紹,團隊創新研發“監測-調控”一體化系統,突破傳統技術分散性局限。通過毫米波雷達與生物電傳感器融合技術,實現心率等核心生理參數的無感化精準采集,誤差率低于3%,達到醫療監測級標準;同步集成微型富氧系統,打破單一供氧設備的功能局限,可在30分鐘內將車內氧濃度提升至23%以上,實現從“生理感知”到“健康干預”的無縫銜接,顯著緩解高原反應與駕駛疲勞,為駕乘者構建全時健康保障網。

全時智能健康座艙系統

在上海中醫藥大學的展臺前,觀展者們大排長龍。原來,大家都對一款“AI舌象儀”產生了濃厚的興趣。在專家的指導下,只見體驗者將面部放入機器指定部位,按要求打開口腔,被拍攝了幾張舌苔照片后,僅花了1分鐘左右的時間,體質類型評估報告及健康風險預測分析就生成了。“主要體質是陽虛質,次要體質是痰濕質,以陽氣不足、形寒肢冷等虛寒現象為主要特征的體質狀態,建議飲食口味清淡,遵循‘少鹽、少油、少糖’的原則,健脾祛濕,溫陽益氣,平時作息要規律,避免熬夜,以免加劇氣血虧損。”專家結合評估報告現場為體驗者進行詳細分析,并提出意見和建議,令體驗者感到受益匪淺。據了解,這款“AI舌象儀”基于海量舌象數據庫,AI模型持續學習優化,辨證能力“越用越靈”,準確率不斷提升;并通過云端迭代更新,能確保所有終端“常用常新”,有著廣闊的應用前景。

觀展者在體驗“AI舌象儀”舌診

在剛剛過去的上海之夏,一個身穿交管制服的機器人亮相于上海市黃浦區南京東路和中山東一路交叉口,引發社會熱議。霓虹燈下,人行橫道旁,這個機器人頭戴警帽、身披反光背心,用標準的手勢為車流和行人發出指示。該機器人就是由上海公安交管總隊、東華大學、上海傅利葉智能科技股份有限公司合作研發的公安交管機器人。在東華大學展臺前,擠滿了觀看該機器人工作的觀眾。

公安交管機器人專用制式服裝

今年4月,上海體育大學聯合百度AI共同研發了全國首個“非遺武術大模型”,該模型也亮相本屆工博會高校展區現場。據了解,該大模型具備技術示范、知識問答、智能帶教、動作糾錯4大核心功能,集“教、學、練、測、評”于一體,能夠為武術愛好者提供專業化、個性化、科學化的實時反饋與即時指導,進而實現非遺武術數字化傳承、智能化傳播。目前,大模型系統已完成多個武術拳種套路的數字人開發,并完成相關知識產權申請,搭載該大模型的一體機已在中國武術博物館展出,吸引了大量武術愛好者與學生現場互動體驗。

師生體驗“非遺武術大模型”(學校供圖)

以往人工捆扎一把掃帚平均需要3分鐘,上海第二工業大學何成教授團隊研發的智能柔性捆扎機器人做同樣的工作僅需20秒。近年來,該團隊聚焦棒材自動化捆扎領域的需求開展了系統研發工作,既可以實現對不同直徑鋼筋、鋼管等定長捆扎,還能捆扎秸稈、竹條,同時可以實現拖把桿等小型棒材全流程自動捆扎。

把氫能直接“變”成電能,還達到了零排放、高效率,這聽起來像科幻故事里的“魔法”,卻已被上海理工大學江小輝教授團隊在現實中實現。這項技術的實現,依托團隊在高端數控機床領域的核心優勢,通過優化雙極板設計、升級電堆技術,將裝備制造與產品設計融合,最終形成了高性能雙極板及電堆制造技術,并讓這項“魔法技術”走進更多產業場景。該技術的誕生,為國產高功率燃料電池的規模化、高質量生產提供了保障。

據了解,工博會已成為全球規模最大的綜合性工業品牌展會和促進國際經貿交流合作的重要平臺。在本屆工博會上,高校展區展示推介了68所高校精心遴選的580項科技創新成果。其中北京大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學等國內“雙一流”建設高校42所,占六成多;上海地區高校21所,其他省市高校47所。

而在貫穿全年的“創智匯”系列活動基礎上,今年高校展區還特別推出了“創智匯?工博會篇”路演活動,工博會期間分專業領域開展9場高校參展項目路演。

主辦方還組織線上線下專業觀眾參觀高校展區,與工博會組委會辦公室、長三角地區地方科技局等緊密合作,發布地區及企業的技術需求,實現供需雙向互動。其中,聯動寶山區面向參展高校開展寶山杯大學生創新大賽專場宣講會,并介紹相關政策。高校與企業的產學研合作簽約儀式也在不間斷舉行,服務區域社會經濟發展。同時還組織了參展高校就科研合作、科技成果轉化體制機制改革等熱點問題進行專題研討,促進校際合作交流。高校展區還新增“成果運營服務窗”,組織專業的技術中介機構、投資公司、金融法律服務機構等為高校科技成果轉化服務,做深做實供需對接、概念驗證、孵化培育、知識產權保護等專業服務,促進創新鏈與產業鏈的深度融合。

原始鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/MocIEopelmrBKCSJRf6dkw